いきまず、するっと排便するための姿勢

いきまず、するっと排便をするには、食生活をはじめとする生活習慣がとても大事なことは言うまでもありません。

ただ、それだけではなく、姿勢と呼吸もとても重要です。いきんで腹圧をかけて便を出す動作は、身体にとても負担がかかります。

便秘の方も便秘でない方も、より安全でスムーズな排便を行うために必要な、姿勢と呼吸についてご説明します。

●いきんで排便するときの姿勢

椅子を洋式便器として、いきんで排便するときの姿勢を再現して頂きました。

前にかがんで体全体に力が入り、踵が浮いてつま先立ちのようになっています。

●いきんで排便するリスク

いきむという動作は、下腹部に腹圧をかけることです。

腹圧が上がると、身体全体に影響を与えます。

血圧が上昇し、心臓や脳にも負担をかけます。

高齢の方がトイレでいきんで、脳出血などで倒れるケースもあります。

また下腹部に腹圧がかかると、「骨盤底筋群」にも圧力をかけてしまいます。

この筋肉は骨盤内の臓器(子宮、膀胱、直腸など)を骨盤の底で支えているため、この筋群に腹圧がかかり押し下げられると、臓器脱(*)の予備軍にもなりうるのです。

また、肛門へ頻繁に強い圧力がかかることで、痔核になるリスクもあります。このように、いきむことは身体に様々なダメージを与えます。

(*)臓器脱とは、骨盤内の臓器である子宮、膀胱、直腸などが下がってきて、膣から体外に出てしまう病気をいいます。

●和式トイレ時の姿勢は理想的な排便姿勢

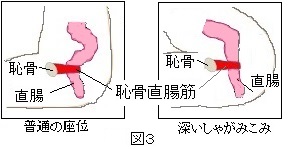

図2のような和式トイレ使用時の姿勢は理想的な排便姿勢と言われています。

それは、図3で赤く表示した恥骨直腸筋の働きが姿勢よって影響を受けることと関係しています。

この筋は、恥骨に付着し、直腸(肛門の奥にある大腸の一部)に輪をかけたように取り囲んでいます。

普通の座位や立位では、左図のようにこの筋肉が収縮して直腸を恥骨側に引いているので、不用意に便が出ない仕組みになっています。

和式トイレで深くしゃがみこむと、右図のように恥骨直腸筋が緩み、直腸は開放され直腸から肛門のラインは、真っ直ぐになります。

これによって、便はするりと出やすくなるのです。

しかし、現在、和式トイレは減ってきて、使用する機会は少なくなっています。

また股関節、膝関節、足関節などの痛みや、腰痛などで和式トイレにしゃがみこめない方もいらっしゃいます。

そのため、普段使用する洋式トイレで、和式トイレと同じような姿勢をとれるような工夫をする必要があります。

●洋式トイレでの工夫

図4のように、足台を置き、足底をしっかりと台の上に接地します。

これにより膝が股関節よりも上方にきます。この姿勢から、さらに前傾すると、股関節の角度は和式トイレ時の角度に近づきます。

これによって恥骨直腸筋が緩み、直腸から肛門のラインは、真っ直ぐになり便は出やすくなるのです。

また、排便時、息をゆっくり大きく吐き、決していきまないことが重要です。

今までご説明したことは、次の動画でとても面白く、分かりやすく説明してくれています。

参考になると思います。

(商品のCMになっていますが、この商品をお勧めしている訳ではありません)

●施術効果を維持するために

当院での施術効果を維持して頂くためには、その方がどように日常生活を送られているかが、重要です。

排便動作に限らず、日々何気なく行っている動作や姿勢、呼吸法などをどのようにするかで、症状を改善することも、悪化させてしまうこともあるのです。

些細なことでも日常の積み重ねは将来の自分の身体に、大きく影響を及ぼします。